البحر الميت: تراجع مدهش خلال 100 عام

الطبيعة › الطبيعة › البحر الميت: تراجع مدهش خلال 100 عام

من بين جميع المعالم الطبيعية على كوكب الأرض، يبرز البحر الميت كظاهرة فريدة لا مثيل لها، سواء من حيث الخصائص الجغرافية أو القيمة البيئية والاقتصادية. فهو أخفض نقطة على سطح اليابسة بعمق يتجاوز 430 مترًا تحت مستوى سطح البحر، ويُعرف بملوحته العالية التي تصل إلى تسعة أضعاف ملوحة المحيطات، مما يمنع أي شكل من أشكال الحياة البحرية فيه — ومن هنا جاءت تسميته بـ “الميت”.

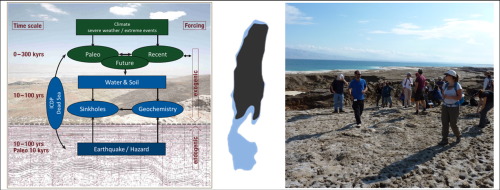

لكن على الرغم من سحره وغموضه الجغرافي، يشهد البحر الميت منذ عقود كارثة بيئية متفاقمة تهدد وجوده بالكامل. هذا الكنز الطبيعي، الذي لطالما جذب الزوار والسياح والباحثين من مختلف أنحاء العالم، بدأ يفقد ملامحه تدريجيًا، ويتحول إلى مساحة من الأرض القاحلة والحفر الانهيارية والشواطئ الجافة.

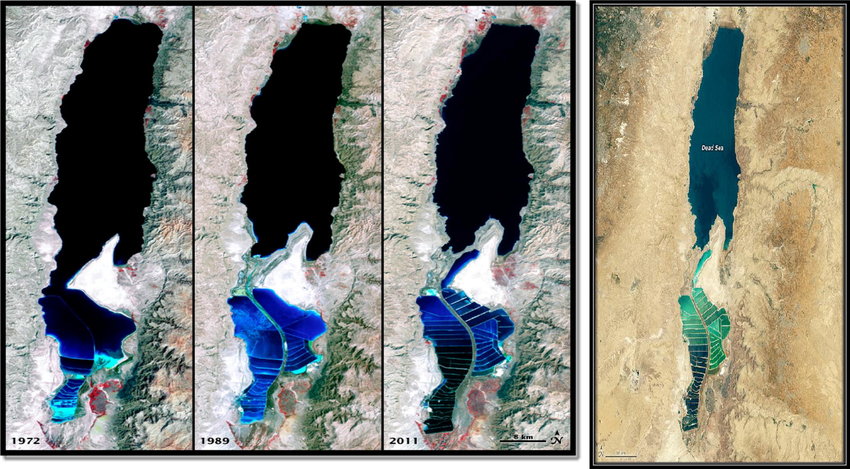

ففي بداية القرن العشرين، كانت مساحة البحر الميت تفوق الألف كيلومتر مربع، أما اليوم فقد تقلصت بشكل حاد لتصل إلى حوالي 600 كيلومتر مربع فقط — أي أن نصفه تقريبًا قد اختفى. ويواصل البحر فقدان ما معدله أكثر من متر من منسوب مياهه سنويًا، وهو ما تعتبره المنظمات البيئية أعلى معدل انكماش بحري في العالم.

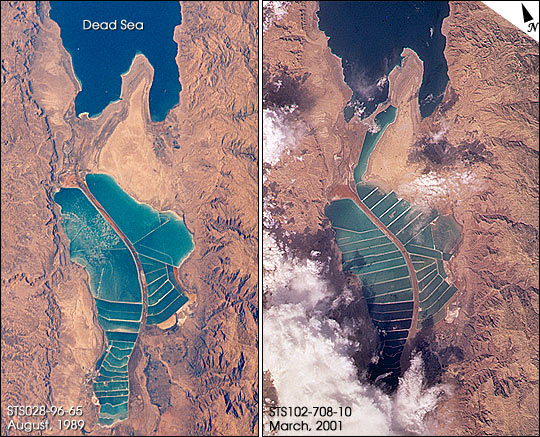

تُظهر صور الأقمار الصناعية بوضوح التحوّلات المرعبة التي طرأت على شكل البحر خلال المئة عام الماضية: انحسار مستمر في الشاطئ، توسع المساحات الجافة، ظهور مئات الحفر المفاجئة على أطرافه، وتدمير للبيئة المحيطة به. هذه الصور ليست فقط وثائق جغرافية، بل تحذيرات بصرية تُنذر بأننا نقترب من فقدان هذا المعلم الفريد إلى الأبد.

فما الأسباب الحقيقية وراء هذا التدهور؟ وهل يمكن إنقاذ البحر الميت قبل فوات الأوان؟

في هذا المقال، نسلط الضوء على أسباب التراجع الحاد، والآثار البيئية والاقتصادية الناتجة عنه، ونستعرض بعض الحلول المقترحة التي طُرحت خلال العقود الماضية لمحاولة وقف النزيف الجغرافي.

إن قصة البحر الميت ليست مجرد قصة تراجع منسوب مائي، بل هي مرآة تعكس خللًا بيئيًا عميقًا ناتجًا عن التدخل البشري غير المسؤول، وسوء إدارة الموارد الطبيعية، وتجاهل واضح للإنذارات التي تطلقها الطبيعة بصمت.

انقسام البحر الميت: شمال مائي وجنوب صناعي

منذ أواخر السبعينيات، حدث تحول جيولوجي وجغرافي كبير في البحر الميت، حيث أصبح منقسمًا فعليًا إلى قسمين رئيسيين، وهو ما يُعرف اليوم بـ “الحوض الشمالي” و”الحوض الجنوبي”.

الحوض الشمالي هو الجزء الطبيعي المتبقي من البحر، ويُعد اليوم المسطح المائي الرئيسي الذي نراه في الصور الحديثة. أما الحوض الجنوبي، فقد جف بالكامل تقريبًا بسبب تراجع منسوب المياه، وتم تحويله إلى برك تبخير صناعية تستغلها شركات لاستخلاص المعادن، وعلى رأسها البوتاس والمغنيسيوم.

هذا الانقسام لم يكن مجرد ظاهرة سطحية، بل تسبب في تغيّر كامل في طبيعة البحر الميت. فالحوض الشمالي يُغذى حاليًا فقط من بعض المياه المتبقية من نهر الأردن وبعض الوديان الموسمية، بينما الحوض الجنوبي يُدار صناعيًا ويتم التحكم في كمية المياه التي تُضخ إليه يدويًا من خلال قنوات خاصة، لضمان استمرار العمليات الصناعية.

وقد أثار هذا الانقسام جدلاً بيئيًا واسعًا، فبينما يرى البعض أنه ضرورة اقتصادية لتأمين مصدر دخل قومي من خلال صناعة استخراج الأملاح، يرى آخرون أن هذه الصناعة تُسهم بشكل مباشر في تسريع تراجع البحر، وتُفاقم من ظاهرة الحفر الانهيارية، وتُضعف جهود إنقاذ ما تبقى من النظام البيئي.

النتائج البيئية والجيولوجية لانقسام البحر

من أبرز نتائج هذا الانقسام ظهور آلاف الحفر الانهيارية، خاصة على السواحل الشرقية والشمالية. هذه الحفر تشكلت بسبب ذوبان الأملاح تحت سطح الأرض، ما أدى إلى انهيار التربة فجأة دون سابق إنذار. بعض الحفر وصل قطرها إلى عشرات الأمتار، وابتلعت منشآت سياحية وزراعية ومنازل، مما تسبب في أضرار مادية وخسائر اقتصادية فادحة.

كما أدى الانقسام إلى اختلال توازن النظام البيئي، حيث كانت المياه تنتقل بحرية بين مناطق البحر، ما يساعد على استقرار الملوحة وتوزيع الرواسب. اليوم، هذا التوازن مفقود، ما قد يُسبب تغيرات كيميائية في مياه الحوض الشمالي، تؤثر على خصائص الطين والمعادن التي كانت تُستخدم في العلاج.

التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية

مع استمرار الانقسام والتراجع، تراجعت السياحة العلاجية بشكل كبير. المنتجعات التي كانت تستقبل آلاف الزوار سنويًا أُغلقت أو اضطرت إلى الانتقال لمسافات أبعد بحثًا عن شاطئ مائي مناسب. كما تراجعت الاستثمارات العقارية، خاصة مع تصاعد خطر الحفر الانهيارية، مما دفع بعض الشركات إلى الانسحاب من مشاريع كانت تُقدّر بملايين الدولارات.

الزراعة أيضًا تأثرت، فالمزارع المحيطة بالبحر أصبحت مهددة بالانهيارات، كما أن التغير في مستوى المياه الجوفية تسبب في تملح التربة، مما أدى إلى تراجع إنتاجية المحاصيل.

أما على الصعيد الاجتماعي، فقد شهدت بعض القرى هجرة جماعية للسكان بسبب انهيار البنية التحتية والخوف من المخاطر الجيولوجية، ما أدى إلى تراجع في النشاط الاقتصادي المحلي وارتفاع معدلات البطالة في بعض المناطق المحاذية للبحر.

قناة البحرين: أمل أم خطر جديد؟

مشروع قناة البحرين، الذي طُرح منذ أكثر من عقدين، يهدف إلى ربط البحر الأحمر بالبحر الميت، وضخ كميات كبيرة من المياه للمساعدة في رفع منسوبه وتعويض النقص الحاد. كما يتضمن المشروع محطات لتحلية المياه، وتوليد الكهرباء عبر استغلال الفرق في الارتفاع بين البحرين.

ورغم أن المشروع حظي بدعم دولي وتمويل من البنك الدولي، إلا أنه يواجه تحديات سياسية، واعتراضات بيئية من منظمات تخشى من أن يؤدي خلط مياه البحر الأحمر مع مياه البحر الميت إلى تغيير تركيبته الكيميائية الفريدة، مما قد يُفقده خصائصه العلاجية والطبيعية.

إلى الآن، لم يُنفذ المشروع بشكل فعلي، رغم توقيع بعض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية. وما زالت النقاشات جارية حول جدواه وتكلفته الحقيقية مقابل فوائده البيئية.

البدائل المقترحة

بالإضافة إلى قناة البحرين، هناك دعوات لمبادرات أكثر استدامة، مثل إعادة تأهيل نهر الأردن وتغذيته بكميات مياه أكبر من منابع بحيرة طبريا، مع فرض قيود صارمة على الاستخدامات الزراعية والمياه الصناعية. كما يُقترح إنشاء مشاريع توعية بيئية، وزيادة الاستثمار في السياحة البيئية المستدامة بدلًا من الاستخراج الصناعي المكثف.

ويرى بعض الباحثين أن التعاون الإقليمي هو الحل الوحيد، إذ لا يمكن إنقاذ البحر الميت بدون اتفاق شامل بين الدول الثلاث المحيطة به، يتضمن التزامات مشتركة وتوزيع عادل للمياه، ومراقبة بيئية مستمرة.

البحر الميت كمؤشر تحذيري

لا شك أن التدهور الحاصل في البحر الميت يعكس خللاً بيئيًا واسع النطاق لا يتوقف عند حدوده الجغرافية فقط، بل يمتد ليحاكي الأزمات البيئية العالمية من حيث الأسباب والنتائج. إن البحر الميت اليوم هو بمثابة جرس إنذار صارخ لدول المنطقة، يُحذر من تداعيات الإهمال البيئي وسوء إدارة الموارد الطبيعية. فما يحدث هناك هو صورة مصغرة لما قد تشهده أنهار وبحيرات أخرى في المنطقة، مثل دجلة والفرات ونهر النيل، إذا استمرت نفس السياسات غير المستدامة.

ومع أن الصورة تبدو قاتمة، إلا أن الأمل لا يزال قائمًا، خاصة في ظل التقدم العلمي، وتزايد الوعي البيئي، ووجود نماذج ناجحة لإعادة إحياء مصادر مائية في دول أخرى. إن تطبيق حلول مبتكرة، مثل إعادة استخدام المياه الرمادية، وتحلية المياه بالطاقة النظيفة، وزيادة كفاءة شبكات الري الزراعي، قد يكون المفتاح الحقيقي لمواجهة التحدي.

من جهة أخرى، يحتاج الأمر إلى دور إعلامي أكبر في تسليط الضوء على الأزمة، ليس فقط من خلال تقارير إخبارية، بل عبر توعية جماهيرية مستمرة في المدارس والجامعات ووسائل التواصل الاجتماعي. فالمعرفة هي بداية التغيير، وكل فرد يمكن أن يكون جزءًا من الحل إن توفرت لديه المعلومة الصحيحة.

كما أن انخراط المجتمعات المحلية في مشاريع الاستدامة أمر بالغ الأهمية. سكان المناطق المحيطة بالبحر الميت ليسوا مجرد متأثرين بالأزمة، بل هم شركاء أساسيون في معالجتها، سواء من خلال تبني سلوكيات زراعية أقل استنزافًا للمياه، أو المشاركة في أنشطة مراقبة بيئية، أو التعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وأخيرًا، لا بد من إدراك أن الحفاظ على البحر الميت ليس ترفًا بيئيًا، بل ضرورة جيولوجية واقتصادية وثقافية. إننا لا نحمي بحيرة فقط، بل نحمي تراثًا إنسانيًا وطبيعةً فريدة لا تُقدّر بثمن. وإذا كان البحر الميت قد صمد آلاف السنين، فمن غير المنطقي أن نفقده في بضعة عقود بسبب سوء الإدارة.

فلتكن قضية البحر الميت دافعًا لنهضة بيئية شاملة في المنطقة، لا تبدأ فقط بقرارات الحكومات، بل بمبادرات الأفراد، وتعاون الشعوب، والتزام مشترك بالمسؤولية تجاه كوكب نعيش فيه جميعًا.

الإنقاذ لا يزال ممكنًا، لكنه يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وتعاونًا إقليميًا غير مسبوق، وفهمًا شعبيًا بأن الحفاظ على هذا المعلم الطبيعي هو مسؤولية جماعية تتجاوز الحدود واللغات.

اقرأ المزيد في مقالاتنا:

- فالق البحر الميت: الجسر الجيولوجي بين الأردن وفلسطين

- آثار مدينة البتراء في الأردن: جوهرة الأنباط المحفورة

- الفنادق في الأردن

- رحلات استكشافية في الوطن العربي: مغامرات لا تُنسى بين الطبيعة والتاريخ

البحر الميت محيط شديد الملوحة ولا حياة فيه

مشروع قناة البحرين يجب القيام به لان فوائده كثيره جدا فوق التصور لذلك يجب الإسراع بتنفيذه